カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (5)

- 2025年9月 (7)

- 2025年8月 (5)

- 2025年7月 (3)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (4)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (5)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (4)

- 2024年8月 (4)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (5)

- 2024年4月 (5)

- 2024年3月 (3)

- 2024年2月 (5)

- 2024年1月 (4)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (3)

- 2023年6月 (3)

- 2023年5月 (5)

- 2023年3月 (5)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (4)

- 2022年11月 (4)

- 2022年10月 (4)

- 2022年9月 (4)

- 2022年8月 (4)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (5)

- 2022年5月 (5)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (5)

- 2022年2月 (4)

- 2022年1月 (3)

- 2021年12月 (5)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (5)

- 2021年9月 (4)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (5)

- 2021年6月 (3)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (4)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (5)

- 2020年12月 (4)

- 2020年11月 (4)

- 2020年10月 (5)

- 2020年9月 (4)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (5)

- 2020年6月 (4)

- 2020年5月 (4)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (4)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (5)

- 2019年11月 (3)

- 2019年10月 (5)

- 2019年9月 (4)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (5)

- 2019年5月 (4)

- 2019年4月 (4)

- 2019年3月 (4)

- 2019年2月 (5)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (4)

- 2018年11月 (5)

- 2018年10月 (5)

- 2018年9月 (5)

- 2018年8月 (4)

- 2018年7月 (4)

- 2018年6月 (5)

- 2018年5月 (4)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (5)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (3)

- 2017年10月 (4)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (2)

- 2017年6月 (3)

- 2017年5月 (1)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (3)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (1)

最近のエントリー

HOME > ブログ

ブログ

年内の予約枠がいっぱいになりました!

埼玉県八潮市/草加市/三郷市エリアの動物病院

ペットクリニッククローバーの石田です。

晴れていても日陰や風が冷たくなってきて冬本番が近づいてきて

秋が短かったな~と実感しています

気付けば11月も終わり、12月ですね!

あっという間に今年も残り1ヶ月

12月に入る前ですが、、、

12月のトリミングの予約枠がいっぱいになりました!

年内ご希望の方には大変申し訳ございませんが、

最短のご予約は1月となっております。

今年も沢山のご予約ありがとうございました

来年度もよろしくお願いいたします♪

トリミングのご予約はお電話にて承っております!

お問合せお待ちしております☎

(ペットクリニッククローバー)

2025年11月29日 15:45

パピークラスの様子をご紹介♪

11月後半に入りしっかり冬らしく寒くなってきました

街はクリスマス仕様になりキラキラして歩いているだけでワクワクします

今年の娘へのクリスマスプレゼントは何にしようか楽しみながら悩み中です

さて、先日犬のしつけ教室で行いましたパピークラスの様子をご紹介いたします

今回参加してくれたのは、

(ペットクリニッククローバー)

2025年11月22日 14:07

冬場に気を付けたい飲水量

いよいよ冬本番の寒さになってきましたね

外を歩いていてもしっかりと服を着こんだりマスクをしている方も増えてきて、季節の変わり目を感じます。

人も動物も防寒対策や風邪対策に頭を悩ませる時期ですが、自分や愛犬、愛猫に合った暖房器具、防寒着等を選んで、手洗いうがい等もしっかりと気を付けてこれからの冬の時期を健康に乗り切っていきましょう

さて、今回のブログは冬だからこそ気を付けたい動物たちの『飲水量』についてです

水分補給というと夏の熱中症対策を想像される方が多いかと思いますが、実は意外と冬場も動物たちの飲水量が減りやすい季節です

自分に置き換えて考えてみると、確かに夏場は喉も乾くのでこまめに水分を取るのですが、冬は夏ほど意識しなくなるせいか一日に飲む水分量は少なくなります。

動物達も同じで、冬場は活動量が減り喉の渇きを感じにくくなるため飲水量が減っていきます。

さらに室内で暖房を使う事によって室内が乾燥し、気づかない内に体内の水分が奪われ隠れ脱水になりやすくもあります

ワンちゃんやネコちゃんの飲水量が少なくなると注意しなければいけない病気が・・・

尿路結石

腎臓、尿管、膀胱、尿道を尿路というのですが、これらの器官のどこかに結石ができてしまう病気を尿路結石といいます。

結石は体内の水分バランスが崩れる事でオシッコの濃度やPH等が変動して塩類が沈殿してできてしまいます。

冬場でも必要な量の水分をきちんと摂らせることが予防に繋がります。

膀胱炎

膀胱が細菌などに感染する事で炎症を起こす病気です。

飲水量が減ってしまうとオシッコの量が少なくなりなかなか排尿しないため、膀胱の中に長く細菌がとどまる事になります。

飲水量の確保、トイレを清潔な状態に保つことが予防になります。

歯周病

飲水量が減ると口内細菌が増えやすくなり、歯周病が悪化しやすくなります。

特にワンちゃんは夏場よりよだれの量が減る事で口内が乾きやすくなります。

普段からの歯磨きによる予防が大切ですが、適切な飲水量の確保にも気をつけましょう

特に膀胱炎は冬場増えやすい病気の1つです

頻繁にトイレに行く、少量のオシッコしか出ていない、トイレ以外の場所で粗相をするようになる等の膀胱炎の兆候が見られた場合はすぐに病院にご相談下さい

では、冬場しっかりと動物達に大切な水分を取ってもらうにはどのような工夫があるでしょうか

●水温が冷たすぎる!

ワンちゃん、ネコちゃんは自分の体温程度の温度の水を好む傾向があります。

38℃くらいのぬるま湯にしてあげると飲んでくれる子もいます

●水飲み場が寒い!

水飲み場が寒い場所にある場合、寒くて水飲み場に行きたがらず我慢してしまう事があります。

お水用の器の数を増やして、温かいリビングにも置いてみるようにしましょう

●運動量が少ない!

寒くなるとワンちゃんはお散歩の時間が短くなって、ネコちゃんは寝床で丸くなっている時間が多くなります。運動量が減る事で自然と喉の渇きを感じなくなり、自らお水を飲む量が減ってしまいます。

積極的にワンちゃん、ネコちゃんと一緒に遊ぶ時間を作ってあげましょう

その他にも、ドライフードにスープ等を足してあげる、お水にササミのゆで汁等を加えて風味を出す、飲んでいる水の入れ物の高さを飲みやすい位置にする等、おうちの子に合った工夫を探してみてあげて下さい

ただし、水の飲み過ぎもまた身体に負担になるので注意しましょう

ちなみに一日の飲水量の目安は

犬:体重1kgあたり50~60ml

猫:犬の半分 25~30ml

といわれています

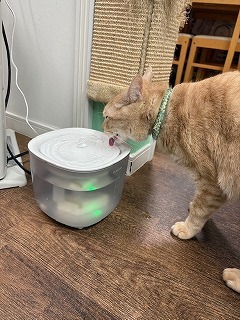

当病院でも、病院猫さんたちの飲水量対策で自動給水器を今冬から導入しています

動いている水の方が興味をそそられて飲みやすい・

・・というタイプの子もいるんです

是非おうちの子の一日の飲水量、気にしてみて下さいね

当院は完全予約制です。

診察のご予約はインターネットでのご予約も承っていますので、ホームページをご確認ください。

11月末まで秋の健康診断も行っていますので、コース等ご確認の上お申し込み下さい。

ご予約・お問合せは→

048-998-5656

048-998-5656

(ペットクリニッククローバー)

2025年11月11日 14:27

冬の不調は腸から??

こんにちは!

八潮市・三郷市・草加市エリアの動物病院ペットクリニッククローバー米澤です。

日も短くなって、朝晩は冷え込みが強くなってきましたね。

病院の猫たちもストーブの前でま~るくなっています。

寒くなってくると食欲が落ちたりお腹が緩くなったり、元気がなくなるなど、

体調の変化を感じたことはありませんか?

実はそれ、腸の健康が関係しているかもしれません。

原因としては

・寒暖差や気圧の変化で自律神経が乱れ、免疫力が低下することで体調を崩しやすくなる

・運動量が減って腸の動きも低下する

・乾燥によって感染症にかかりやすくなる

などが挙げられます。

腸は健康のカギを握る臓器!

腸には免疫細胞の約7割が集まっています。

腸内環境が乱れると下痢・便秘などの消化器トラブル以外にも、

免疫力が低下する事で感染症にかかりやすくなったり、元気が無くなったり食欲低下なども起こってきます。

腸が整うと免疫・自律神経・ホルモンバランスが安定します。

◆今日からできる簡単腸活習慣◆

①お腹を温めよう!

冷えは大敵。

部屋を暖かくしていても、床に近い所では温度が低くなっています。

わんちゃんねこちゃんたちは床に近い所にいてお腹が一番冷えやすいです。

対策としては腹巻がおすすめです!人間用のネックウォ―マーがgoodです。

②適度な運動!

寒くて運動量が低下すると腸の動きも鈍くなります。

お家でもできる遊びなどで血流アップして腸を動かしましょう!

③サプリメントで腸活!

腸内の善玉菌を増やすことで腸内環境が整って体全体の調子が良くなります。

プレバイオティクス→善玉菌のえさになる事で善玉菌を育てる(オリゴ糖・食物繊維など)

プロバイオティクス→善玉菌そのものを補う(乳酸菌・ビフィズス菌など)

当院では腸内環境を整えて体質改善をする治療に力を入れています。

もっと詳しく腸活について知りたい!興味がある!!

という方は、是非一度ご来院ください。(診療はご予約制となっております)

ペットクリニッククローバー

048-998-5656

(ペットクリニッククローバー)

2025年11月 4日 15:22

ハイシニア⑩

埼玉県八潮市/草加/三郷エリアの動物病院、

ペットクリニッククローバーの永綱です。

今日は19.6才のハイシニア犬が

最近飲み始めた甘酒についてご紹介したいと思います

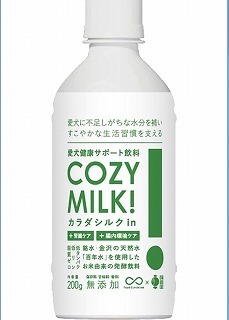

犬用の甘酒、コージーミルクは

不足しがちな水分を補いつつ腎臓や

腸内環境もケアしてくれる犬用健康サポート飲料です

腎臓病にかかるとあげれる食べ物が

極端に減ってくるので食べられるものを探すのが

とても大変です

また年が行くと偏食もひどくなってくるので

飲んでくれるかなと思いつつ買ってみたところ

うちの子はよく飲んでくれました

一度開封したら冷蔵保存になるので

常温に戻してから飲ませてます

下痢になる事もなく

気持ち食欲が増したような気がします

おやつ替わりになるくらいには

お気に入りの様子なので見つけられて

良かったです

(ペットクリニッククローバー)

2025年10月30日 09:16

愛犬とドッグスポーツでリフレッシュ③

秋の寒さが深まる中、皆様いかがお過ごしでしょうか?

急な寒暖差で人も動物も体調を崩しやすくなっています

十分におきをつけください

十分におきをつけください

さて、今回も前回に引き続きワンちゃんと一緒に楽しくできるドッグスポーツの1つ『ディスクドッグ』についてご紹介したいと思います

『ディスクドッグ』知っていますか?

ディスクドックとは、犬が咥えても安全な素材で出来たフリスビー(ディスクともいう)を人が投げ、それを犬が追いかけて空中や地上でキャッチをする事でそれぞれポイントが付き、その合計点で順位を争うアメリカ発祥のドッグスポーツです。

練習する為のクラブチームが多数存在し、競技会では多くの人と犬で賑わいます

『ディスクドッグ』競技の種類は二つ

ディスクドッグの競技では大きく分けて2種類の種目に分かれています。

一つ目は「フリースタイル」

多種多様な芸を音楽に合わせてディスクを使いながらパフォーマンスを行う種目です。犬が人を飛び越えてキャッチをしたり、シンクロの動きを見せたりと、犬の運動能力や動きのすばらしさ、人と犬とのチームワークを見ることが出来ます。

二つ目は「トス&フェチ」

時間制限内にディスクを投げ、犬がキャッチをした距離でポイントが入り、合計ポイントで順位を決める種目です。

犬たちの全力で走る姿や、空中で見事キャッチできた時の高揚感を味わう事が出来ます!

『ディスクドッグ』はじめの一歩は遊びから

初めは上手くディスクを投げたり、キャッチするっことも難しいと思います

まずは犬の好きなおもちゃなどを使って、投げたものを持ってくる(レトリーブ)からやってみましょう!遊び感覚で出来るので誰でも楽しく始められます!

愛犬と新しいことに挑戦してみませんか?

(ペットクリニッククローバー)

2025年10月21日 15:45

秋の健康診断始まりました!

こんにちは!

埼玉県八潮市/草加市/三郷市エリアの動物病院

ペットクリニッククローバーの石田です。

やっと残暑も終わり、秋らしくなってきましたが

朝と夜の気温差が激しく体調を崩しやすい時期でもありますね

院猫達は寒さに耐えられず、早すぎるストーブデビューをしました。(笑)

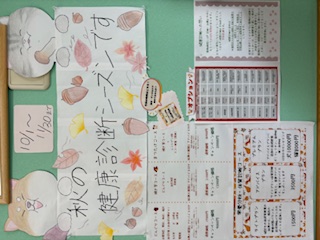

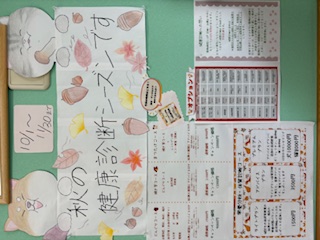

さて、10月に入り『秋の健康診断』が始まりました!

猫ちゃんは前回の健診から約8ヶ月、わんちゃんは6ヶ月が経ちました。

動物にとっての半年は数年に値します。

前回の健診では異常がなかった!という子も何かしらの変化が

ある場合があります。

コースは3コース、オプションも多数ご用意しております

今回から新たに『栄養分析・体質診断コース』もオプションに追加されました!

健診の血液検査を用いて分析するものです。

気になる方は是非お声掛け下さい♪

大切な家族の健康を維持する為にも定期的な健康診断をお勧めします!

(ペットクリニッククローバー)

2025年10月18日 14:59

パピーパーティーの様子

過ごしやすい気候になり、すっかり秋になりましたね

最近、鼻水が出たり鼻詰まりが起きたりで風邪かな?と思っていましたがどうも様子がおかしい・・・と思っていたら、どうやら秋の花粉が飛んでいるではありませんか!!

診察でも皮膚を痒がったり、鼻水出ちゃうわんちゃんやネコちゃんがちょこちょこいて『一緒だぁ~』と共感しました

春も秋も好きな季節ですが花粉だけは嫌です

さて、先日しつけ教室で行われたパピーパーティーの様子を紹介いたします

今回参加してくれたのは、

Mシュナウザーのトロロちゃん 3ケ月 女の子です

Mシュナウザーのトロロちゃん 3ケ月 女の子です

●環境の社会化では診察台の上でも緊張せずフードを食べる事ができました

●物の社会化ではゆっくりだけど確実に臭い嗅ぎをして確認行動をしていました

●足裏の社会化では難なく網の上や人工芝の上を歩いていました

●人の社会化では変装した人からフードも貰うのですが、こちらも怖がらずにフードを手から貰って食べれました

●最後はオイデのラリーをお母さんお父さんでやってもらいました

少しレベルを上げ、人の目の前にきてしっかりとオスワリする事もできました

ご参加いただきありがとうございました

次回のパピーパーティは10月25日(土)14:30~(約1時間)

参加費 1組1500円 ※患者様500円OFF

対象:六か月未満の子犬※ワクチン接種2回済みの子となります。

※完全予約制になります!

その他にもパピークラスや一日ようちえん体験&カウンセリングなどのコースもございます

是非ご参加くださいませ。

ご予約・お問合せは→

048-998-5656

048-998-5656

(ペットクリニッククローバー)

2025年10月 7日 14:04

パピークラスの様子★

10月に入り、少しずつ外の気温も涼しさを感じられる日が出てきましたね

今年の夏から秋にかけてはまだ残暑も厳しく気候が落ち着かない日が続いていますが、人もペットさんも季節の変わり目で体調を崩さないよう日々の健康に気を付けていきましょう

さて、少しお久しぶりになりましたがこちらのブログの方でも先月行いましたパピークラスの様子をお届けいたします

ご参加いただいたのはビションフリーゼ×トイプードルのまるちゃん(3ヶ月)です

くりくりのお目目がチャームポイント

まずは色々な『人の世界』のモノに慣れていく社会化の体験からスタートです

初めての病院、初めての診察台の上ですが、、、

フードを貰ってペロリ

美味しい♪ここいい場所だねぇ~

先生も大好き

また来たいなぁ

また来たいなぁ

苦手になりやすい病院や診察台の上も、とってもご機嫌で過ごせていますね

お次はお家の中にある色々なモノのに挑戦

これはお家で見たことがあるかも

お母さんにも応援してもらって、頑張ります

こっちも見た事がある気がする・・・

何だろう、こっちも気になる

色々なお家の中にあるモノを確認した後は・・・

網の上を歩いたり

芝生の上に乗ってみたり・・・

わんちゃんは足の裏の感覚も敏感なので、色々な足場の体験もしてもらいます

もちろん、モノだけではなく私たちヒトにも慣れていってほしいので・・・

帽子を被ったり

お面を被ったスタッフとご挨拶をしてもらいました

少しだけお家で出来る指示の練習も・・・

日常でもとっても大事な「オイデ」や「ハウス」の練習をとても上手にこなしてくれました

まるちゃん、2日間しっかりと頑張ってくれてパピークラスの中での成長も素晴らしかったです

引き続きお家でも色々なモノへの社会化、ご家族の皆さんと沢山チャレンジしてみて下さいね~

よつば犬のようちえんでは、パピークラスの他にも同じ月齢の子が集まって一緒に社会化のお勉強をするパピーパーティーやようちえんの体験入園&カウンセリング等も随時行っていますのでご興味のある方は是非一度スタッフまたはお電話にてお問合せ下さい

また、わんちゃんをお家にお迎えする前のお悩み、ご心配事の相談も事前カウンセリングで承っております。是非こちらもご活用ください

当院は完全予約制です。

診察のご予約はインターネットでのご予約も承っていますので、ホームページをご確認ください。

10月から秋の健康診断も始まっていますので、コース等ご確認の上お申し込み下さい。

ご予約・お問合せは→

048-998-5656

048-998-5656

(ペットクリニッククローバー)

2025年10月 2日 14:53

秋も油断できない!寄生虫予防!

八潮市・草加市・三郷市エリアの動物病院、ペットクリニッククローバーの米澤です。

病院猫のツナヲくんの最近のお気に入りをご紹介します。

とても寝づらそうですが、ぐっすり寝ています

夏の暑さは落ち着いて、大分涼しくなりました。

お出掛けやお散歩が気持ちいい季節ですが、

秋は寄生虫に注意が必要な、油断できない時期でもあります。

秋に気を付けたい寄生虫

①フィラリア(蚊が媒介する)

蚊は気温が15℃~30℃までは活動します。

近年では、夏は暑すぎて活動が鈍く、涼しくなる秋頃から活動のピークを迎えることが多いです。

フィラリア予防は蚊がいなくなってから1ヶ月後まで投薬が必要です。

②マダニ

山だけではなく、公園や草むらにも生息しています。

春~秋にかけて活発に活動します。

バベシア症、SFTS(重症熱性血小板減少症)や日本紅斑熱などの致死率の高い感染症を媒介します。

③ノミ

20℃以上あれば活発に繁殖します。

お外へ行かない子でも人が外から持ち帰って寄生する事があります。

秋は気温も湿度も寄生虫が活動しやすい時期です。

また、お出かけやお散歩の機会も増えると思いますので、しっかり予防をして短い秋を楽しみたいですね

当院では、ノミ・マダニ・フィラリアの通年予防を推奨しています。

当院では、ノミ・マダニ・フィラリアの通年予防を推奨しています。お薬も色々な種類がありますので、ご相談ください。

(ペットクリニッククローバー)

2025年9月22日 15:56

100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。