カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2026年1月 (1)

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (5)

- 2025年9月 (7)

- 2025年8月 (5)

- 2025年7月 (3)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (4)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (5)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (4)

- 2024年8月 (4)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (5)

- 2024年4月 (5)

- 2024年3月 (3)

- 2024年2月 (5)

- 2024年1月 (4)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (3)

- 2023年6月 (3)

- 2023年5月 (5)

- 2023年3月 (5)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (4)

- 2022年11月 (4)

- 2022年10月 (4)

- 2022年9月 (4)

- 2022年8月 (4)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (5)

- 2022年5月 (5)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (5)

- 2022年2月 (4)

- 2022年1月 (3)

- 2021年12月 (5)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (5)

- 2021年9月 (4)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (5)

- 2021年6月 (3)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (4)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (5)

- 2020年12月 (4)

- 2020年11月 (4)

- 2020年10月 (5)

- 2020年9月 (4)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (5)

- 2020年6月 (4)

- 2020年5月 (4)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (4)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (5)

- 2019年11月 (3)

- 2019年10月 (5)

- 2019年9月 (4)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (5)

- 2019年5月 (4)

- 2019年4月 (4)

- 2019年3月 (4)

- 2019年2月 (5)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (4)

- 2018年11月 (5)

- 2018年10月 (5)

- 2018年9月 (5)

- 2018年8月 (4)

- 2018年7月 (4)

- 2018年6月 (5)

- 2018年5月 (4)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (5)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (3)

- 2017年10月 (4)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (2)

- 2017年6月 (3)

- 2017年5月 (1)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (3)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (1)

最近のエントリー

ブログ

< 冬の不調は腸から?? | 一覧へ戻る | パピークラスの様子をご紹介♪ >

冬場に気を付けたい飲水量

埼玉県八潮市/草加エ/三郷エリアの動物病院、ペットクリニッククローバー、よつば犬のようちえんの大原です。

いよいよ冬本番の寒さになってきましたね

外を歩いていてもしっかりと服を着こんだりマスクをしている方も増えてきて、季節の変わり目を感じます。

人も動物も防寒対策や風邪対策に頭を悩ませる時期ですが、自分や愛犬、愛猫に合った暖房器具、防寒着等を選んで、手洗いうがい等もしっかりと気を付けてこれからの冬の時期を健康に乗り切っていきましょう

さて、今回のブログは冬だからこそ気を付けたい動物たちの『飲水量』についてです

水分補給というと夏の熱中症対策を想像される方が多いかと思いますが、実は意外と冬場も動物たちの飲水量が減りやすい季節です

自分に置き換えて考えてみると、確かに夏場は喉も乾くのでこまめに水分を取るのですが、冬は夏ほど意識しなくなるせいか一日に飲む水分量は少なくなります。

動物達も同じで、冬場は活動量が減り喉の渇きを感じにくくなるため飲水量が減っていきます。

さらに室内で暖房を使う事によって室内が乾燥し、気づかない内に体内の水分が奪われ隠れ脱水になりやすくもあります

ワンちゃんやネコちゃんの飲水量が少なくなると注意しなければいけない病気が・・・

尿路結石

腎臓、尿管、膀胱、尿道を尿路というのですが、これらの器官のどこかに結石ができてしまう病気を尿路結石といいます。

結石は体内の水分バランスが崩れる事でオシッコの濃度やPH等が変動して塩類が沈殿してできてしまいます。

冬場でも必要な量の水分をきちんと摂らせることが予防に繋がります。

膀胱炎

膀胱が細菌などに感染する事で炎症を起こす病気です。

飲水量が減ってしまうとオシッコの量が少なくなりなかなか排尿しないため、膀胱の中に長く細菌がとどまる事になります。

飲水量の確保、トイレを清潔な状態に保つことが予防になります。

歯周病

飲水量が減ると口内細菌が増えやすくなり、歯周病が悪化しやすくなります。

特にワンちゃんは夏場よりよだれの量が減る事で口内が乾きやすくなります。

普段からの歯磨きによる予防が大切ですが、適切な飲水量の確保にも気をつけましょう

特に膀胱炎は冬場増えやすい病気の1つです

頻繁にトイレに行く、少量のオシッコしか出ていない、トイレ以外の場所で粗相をするようになる等の膀胱炎の兆候が見られた場合はすぐに病院にご相談下さい

では、冬場しっかりと動物達に大切な水分を取ってもらうにはどのような工夫があるでしょうか

●水温が冷たすぎる!

ワンちゃん、ネコちゃんは自分の体温程度の温度の水を好む傾向があります。

38℃くらいのぬるま湯にしてあげると飲んでくれる子もいます

●水飲み場が寒い!

水飲み場が寒い場所にある場合、寒くて水飲み場に行きたがらず我慢してしまう事があります。

お水用の器の数を増やして、温かいリビングにも置いてみるようにしましょう

●運動量が少ない!

寒くなるとワンちゃんはお散歩の時間が短くなって、ネコちゃんは寝床で丸くなっている時間が多くなります。運動量が減る事で自然と喉の渇きを感じなくなり、自らお水を飲む量が減ってしまいます。

積極的にワンちゃん、ネコちゃんと一緒に遊ぶ時間を作ってあげましょう

その他にも、ドライフードにスープ等を足してあげる、お水にササミのゆで汁等を加えて風味を出す、飲んでいる水の入れ物の高さを飲みやすい位置にする等、おうちの子に合った工夫を探してみてあげて下さい

ただし、水の飲み過ぎもまた身体に負担になるので注意しましょう

ちなみに一日の飲水量の目安は

犬:体重1kgあたり50~60ml

猫:犬の半分 25~30ml

といわれています

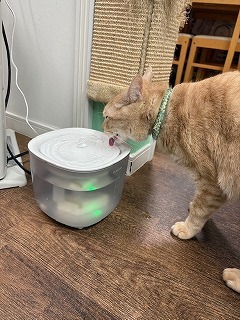

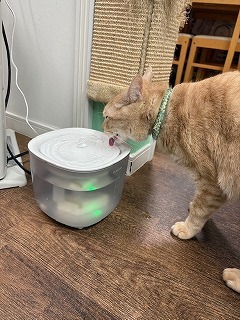

当病院でも、病院猫さんたちの飲水量対策で自動給水器を今冬から導入しています

動いている水の方が興味をそそられて飲みやすい・

・・というタイプの子もいるんです

是非おうちの子の一日の飲水量、気にしてみて下さいね

当院は完全予約制です。

診察のご予約はインターネットでのご予約も承っていますので、ホームページをご確認ください。

11月末まで秋の健康診断も行っていますので、コース等ご確認の上お申し込み下さい。

ご予約・お問合せは→ 048-998-5656

048-998-5656

いよいよ冬本番の寒さになってきましたね

外を歩いていてもしっかりと服を着こんだりマスクをしている方も増えてきて、季節の変わり目を感じます。

人も動物も防寒対策や風邪対策に頭を悩ませる時期ですが、自分や愛犬、愛猫に合った暖房器具、防寒着等を選んで、手洗いうがい等もしっかりと気を付けてこれからの冬の時期を健康に乗り切っていきましょう

さて、今回のブログは冬だからこそ気を付けたい動物たちの『飲水量』についてです

水分補給というと夏の熱中症対策を想像される方が多いかと思いますが、実は意外と冬場も動物たちの飲水量が減りやすい季節です

自分に置き換えて考えてみると、確かに夏場は喉も乾くのでこまめに水分を取るのですが、冬は夏ほど意識しなくなるせいか一日に飲む水分量は少なくなります。

動物達も同じで、冬場は活動量が減り喉の渇きを感じにくくなるため飲水量が減っていきます。

さらに室内で暖房を使う事によって室内が乾燥し、気づかない内に体内の水分が奪われ隠れ脱水になりやすくもあります

ワンちゃんやネコちゃんの飲水量が少なくなると注意しなければいけない病気が・・・

尿路結石

腎臓、尿管、膀胱、尿道を尿路というのですが、これらの器官のどこかに結石ができてしまう病気を尿路結石といいます。

結石は体内の水分バランスが崩れる事でオシッコの濃度やPH等が変動して塩類が沈殿してできてしまいます。

冬場でも必要な量の水分をきちんと摂らせることが予防に繋がります。

膀胱炎

膀胱が細菌などに感染する事で炎症を起こす病気です。

飲水量が減ってしまうとオシッコの量が少なくなりなかなか排尿しないため、膀胱の中に長く細菌がとどまる事になります。

飲水量の確保、トイレを清潔な状態に保つことが予防になります。

歯周病

飲水量が減ると口内細菌が増えやすくなり、歯周病が悪化しやすくなります。

特にワンちゃんは夏場よりよだれの量が減る事で口内が乾きやすくなります。

普段からの歯磨きによる予防が大切ですが、適切な飲水量の確保にも気をつけましょう

特に膀胱炎は冬場増えやすい病気の1つです

頻繁にトイレに行く、少量のオシッコしか出ていない、トイレ以外の場所で粗相をするようになる等の膀胱炎の兆候が見られた場合はすぐに病院にご相談下さい

では、冬場しっかりと動物達に大切な水分を取ってもらうにはどのような工夫があるでしょうか

●水温が冷たすぎる!

ワンちゃん、ネコちゃんは自分の体温程度の温度の水を好む傾向があります。

38℃くらいのぬるま湯にしてあげると飲んでくれる子もいます

●水飲み場が寒い!

水飲み場が寒い場所にある場合、寒くて水飲み場に行きたがらず我慢してしまう事があります。

お水用の器の数を増やして、温かいリビングにも置いてみるようにしましょう

●運動量が少ない!

寒くなるとワンちゃんはお散歩の時間が短くなって、ネコちゃんは寝床で丸くなっている時間が多くなります。運動量が減る事で自然と喉の渇きを感じなくなり、自らお水を飲む量が減ってしまいます。

積極的にワンちゃん、ネコちゃんと一緒に遊ぶ時間を作ってあげましょう

その他にも、ドライフードにスープ等を足してあげる、お水にササミのゆで汁等を加えて風味を出す、飲んでいる水の入れ物の高さを飲みやすい位置にする等、おうちの子に合った工夫を探してみてあげて下さい

ただし、水の飲み過ぎもまた身体に負担になるので注意しましょう

ちなみに一日の飲水量の目安は

犬:体重1kgあたり50~60ml

猫:犬の半分 25~30ml

といわれています

当病院でも、病院猫さんたちの飲水量対策で自動給水器を今冬から導入しています

動いている水の方が興味をそそられて飲みやすい・

・・というタイプの子もいるんです

是非おうちの子の一日の飲水量、気にしてみて下さいね

当院は完全予約制です。

診察のご予約はインターネットでのご予約も承っていますので、ホームページをご確認ください。

11月末まで秋の健康診断も行っていますので、コース等ご確認の上お申し込み下さい。

ご予約・お問合せは→

048-998-5656

048-998-5656(ペットクリニッククローバー) 2025年11月11日 14:27